导语:随着国家新型储能规模化建设专项行动的启动,智光储能正通过其创新的构网技术和全链条解决方案,为构建新型电力系统提供关键技术支撑。

近日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,明确提出到2027年,全国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上,带动项目直接投资约2500亿元。截至2024年底,全国新型储能装机已达7376万千瓦,未来三年预计新增装机容量超过1亿千瓦。

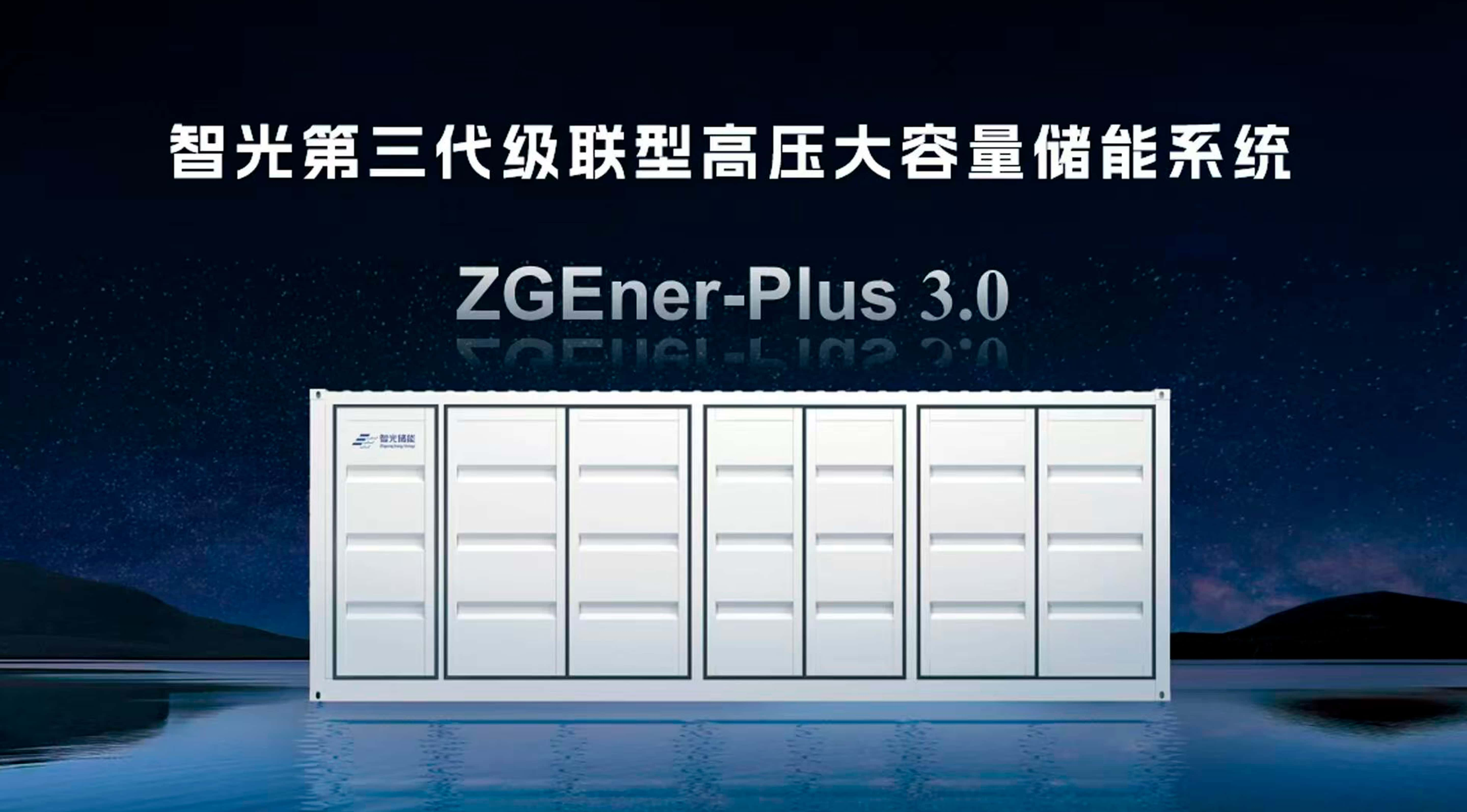

作为级联型高压大容量储能技术的倡导者和引领者,智光储能积极响应国家号召,以构网型储能技术创新和系统解决方案为核心,全力助推新型储能规模化建设。

01 国家行动方案指明方向,储能规模化发展加速

新型储能作为构建新型电力系统的关键环节,正迎来快速发展期。国家能源局相关负责人指出,在“双碳”目标引领下,中国新能源快速发展,系统调峰、电力保供压力不断增大。

《行动方案》提出,到2027年新型储能要基本实现规模化、市场化发展,技术创新水平和装备制造能力稳居全球前列,市场机制、商业模式、标准体系基本成熟健全。

方案还特别强调要拓展新型储能在电源侧、电网侧及多场景融合应用,电源侧主要考虑大基地配储、新能源配建储能和煤电机组配套储能,电网侧探索电网替代型储能设施建设,推进构网型储能在高比例新能源电网、弱电网及孤岛电网中的示范应用。

02 智光储能布局构网技术,突破传统被动响应模式

构网型储能系统与传统跟网型储能存在本质区别。后者必须依附于主电网的电压与频率才能运行,而构网型储能则可以快速自主调整电压频率,主动参与调节电网,甚至独立支撑局部电网运行,具备黑启动能力。

智光储能级联型高压大容量储能系统单机容量大、响应速度快,控制稳定完美契合理想的构网型技术,其创新性自同步电压源的控制技术,可满足在单电感接入条件下达成宽短路比稳定运行,具备短路电流支撑能力,暂态响应无延迟;系统调控响应时间迅速,保障系统具备黑启动能力并长期独立带负载运行。

03 项目实证技术领先,黑启动应用实现突破

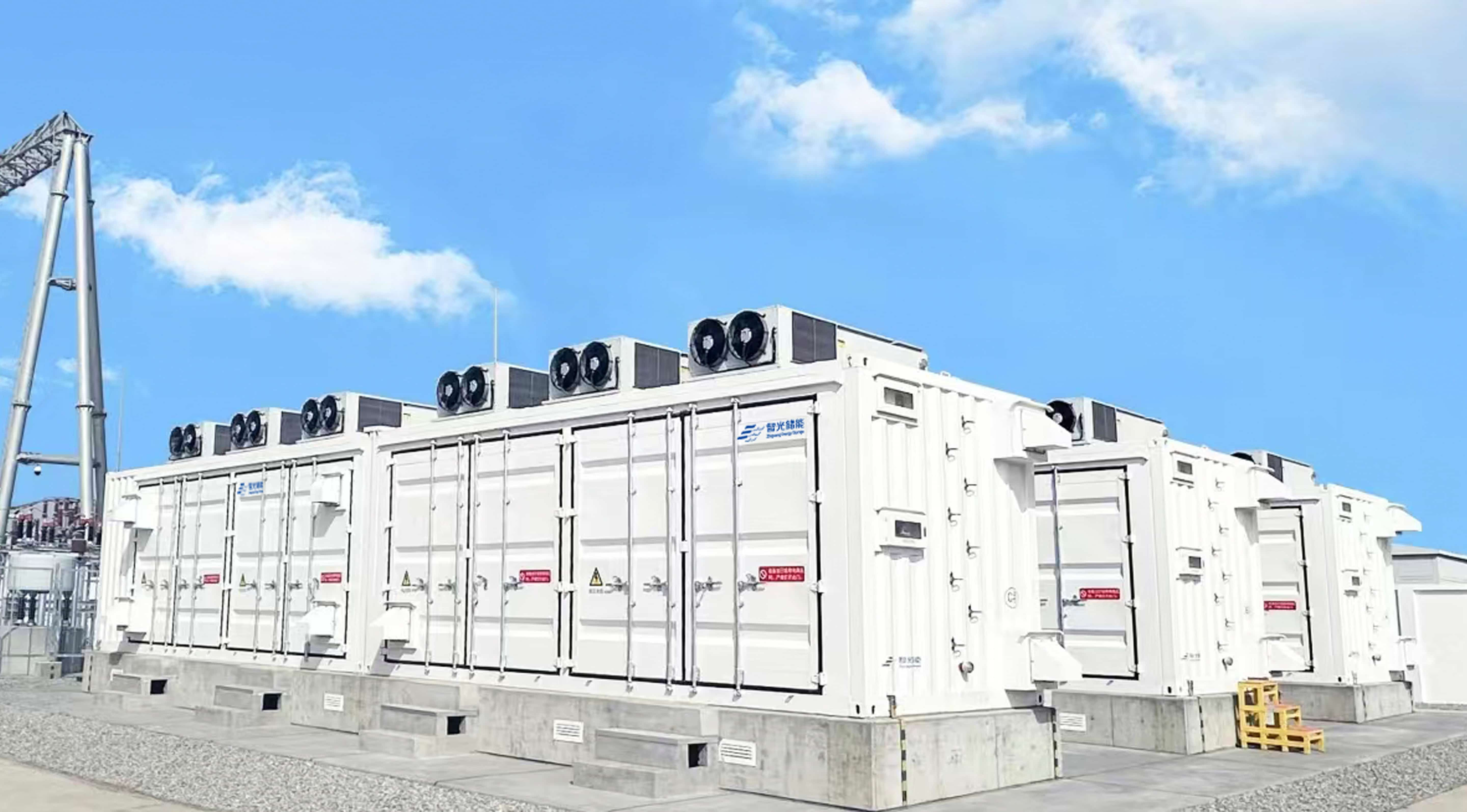

智光储能在构网型储能技术领域的突破不仅停留在理论层面,更通过多个标杆项目得到实证。2025年6月30日,智光储能为内蒙古创源金属量身打造的全球首例构网型级联高压储能联合燃煤机组黑启动及同期试验获得圆满成功。项目总规模达91.5MW/366MWh,一举突破用户侧配置构网型储能系统的装机规模行业纪录。

在2023年甘肃瓜州干河口南北风电场项目中,智光储能提供的35kV自同步电压源高压直挂储能系统成功实现了“主力电源型风电机组+自同步电压源储能系统”带330kV系统的黑启动与孤网运行等关键试验。该项目也成为全球首个应用35kV自同步电压源高压直挂储能技术的示范工程。

04 智慧调控系统升级,全生命周期管理赋能

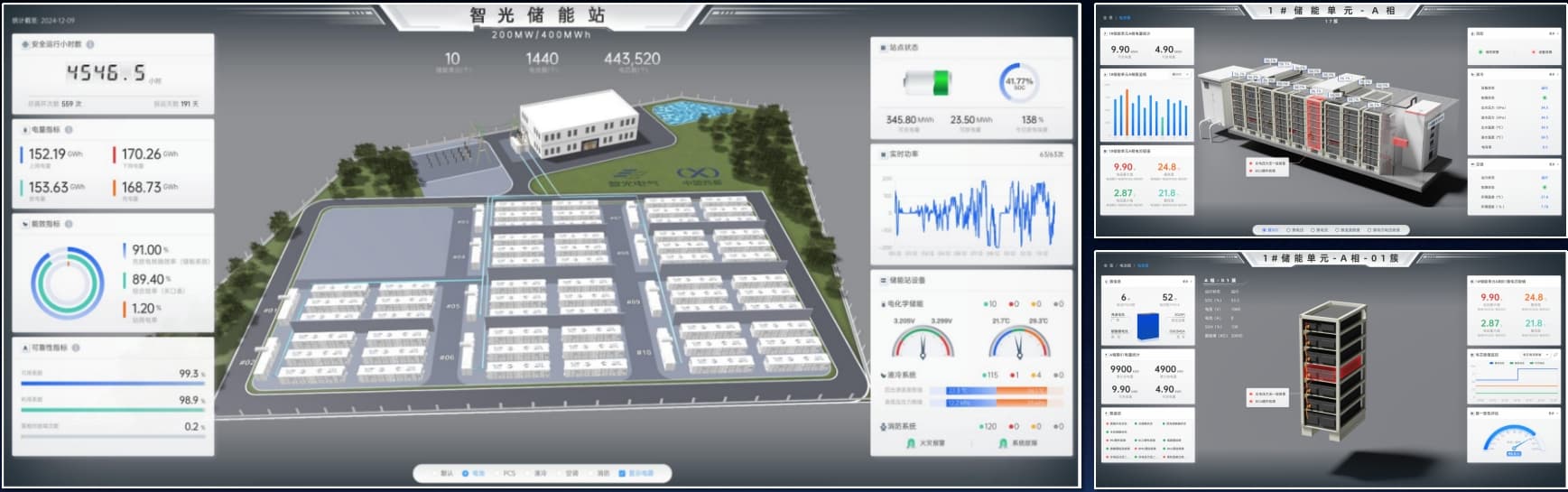

智光自主5S智能平台(PCS、BMS、EMS、CMS、DMS):构建研发、交付、运营、交易全生命周期智能管理闭环。

云边协同与3D数字孪生:实现全场景在线监测、智能调度与远程运维,让电站运营更高效,电力交易决策更精准。

电力市场分析:对电力现货市场及调频市场,提供多维度数据展示和分析,为运营人员提供运营决策参考。

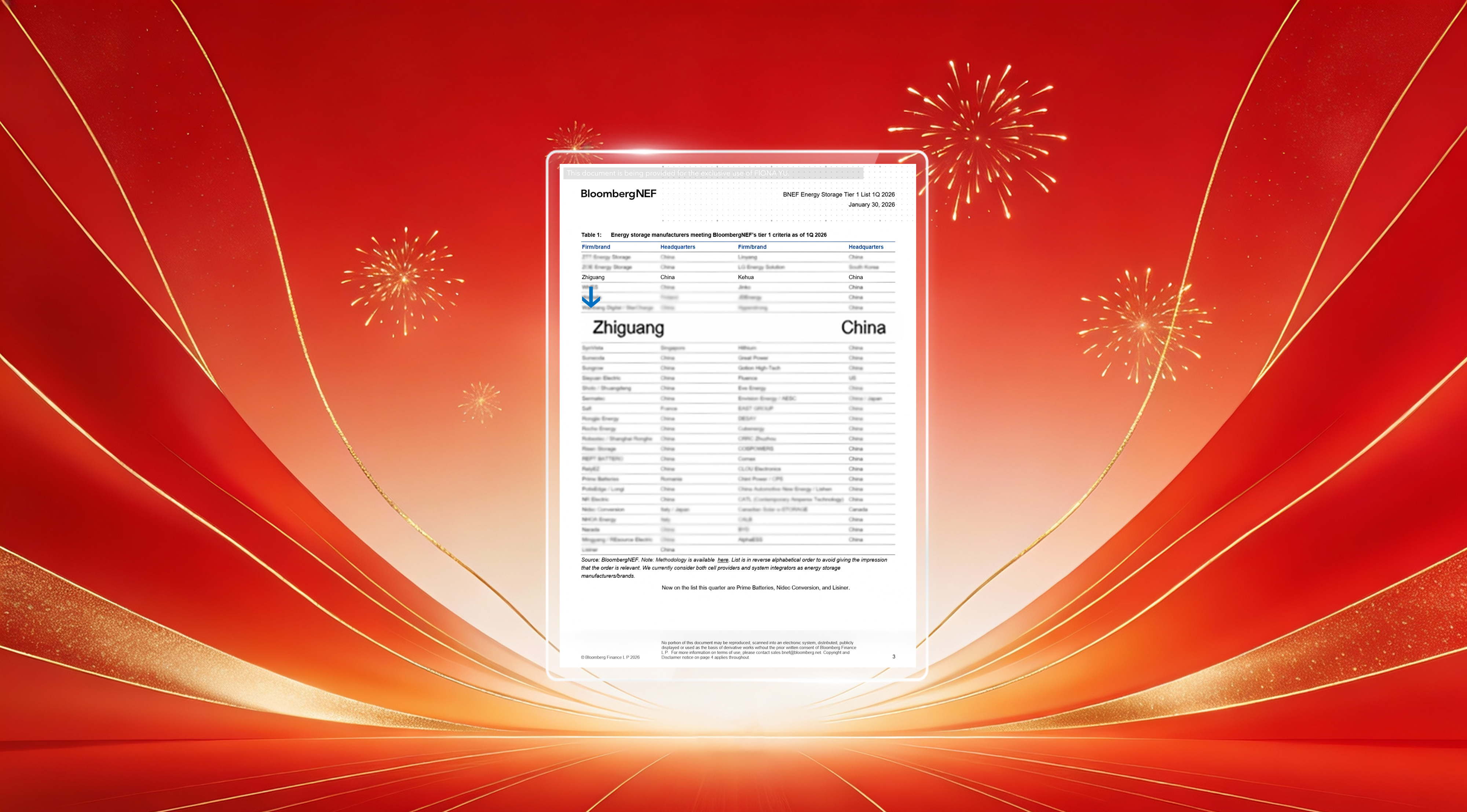

05 完善标准体系布局,推动行业高质量发展

《行动方案》还强调要加强新型储能标准体系建设。智光储能积极参与国家、行业、团体标准制修订工作,累计主导或参与制定标准45项,其中国家标准8项、行业标准8项、团体标准29项,多项标准填补了行业空白。

在已发布的标准中,公司牵头制定的《高压电化学储能变流器技术规范》(T/CEC 465-2021)、《电化学储能系统现场验收通用要求》(T/CIAPS 0022-2023)等技术规范,为高压储能系统设计、并网运行及安全评价提供了重要依据。

同时,公司参与起草的《能源互联网与储能系统互动规范》(GB/T 41235-2022)、《电化学储能电站调试规程》(GB/T 42737-2023)等国家标准,进一步推动了储能技术与电网协同的规范化发展。

此外,公司正积极推进《电化学储能系统建模导则》《电化学储能用锂离子电池状态评价导则》等8项行业标准,以及《电源侧调频用电化学储能系统运行管理规范》《火力发电厂调频用电化学储能系统运行规范》等10余项团体标准的制定工作,覆盖储能系统安全、回收利用、虚拟同步控制等前沿方向。

未来,智光储能将继续聚焦构网技术、智慧调控等核心方向,加强产学研合作,推动科技成果转化与产业化应用,助力构建“多元互补、高效运营”的新型电力系统,为国家能源绿色转型和新型储能高质量发展贡献智光力量。

次

次 2025.09.17

2025.09.17